Greenwashing: la finta finanza sostenibile che ostacola l’ambiente

Businesswoman got Fired Unemployed Feeling Stressed

Sempre più spesso vediamo utilizzate espressioni come finanza sostenibile o ancora sentiamo parlare dei così detti criteri ESG (Environmental, Social e Governance). Tutto questo si traduce nella ricerca e nell’applicazione alla propria attività finanziaria di regole di sviluppo sostenibile, da parte di investitori e aziende. Il concetto di basa su un semplice principio: adottare una prospettiva che guardi al lungo termine, indirizzando i capitali verso attività che possano generare profitto pur preservando le risorse e il sistema ambientale. Il greenwashing, del quale parleremo poi, costituisce un vero e proprio nemico per la finanza sostenibile e l’ecologismo; si presenta agli occhi degli ambientalisti come una via per perseguire attività eco-friendly mentre nasconde in sé tutt’altri scopi.

Environmental, Social e Governance

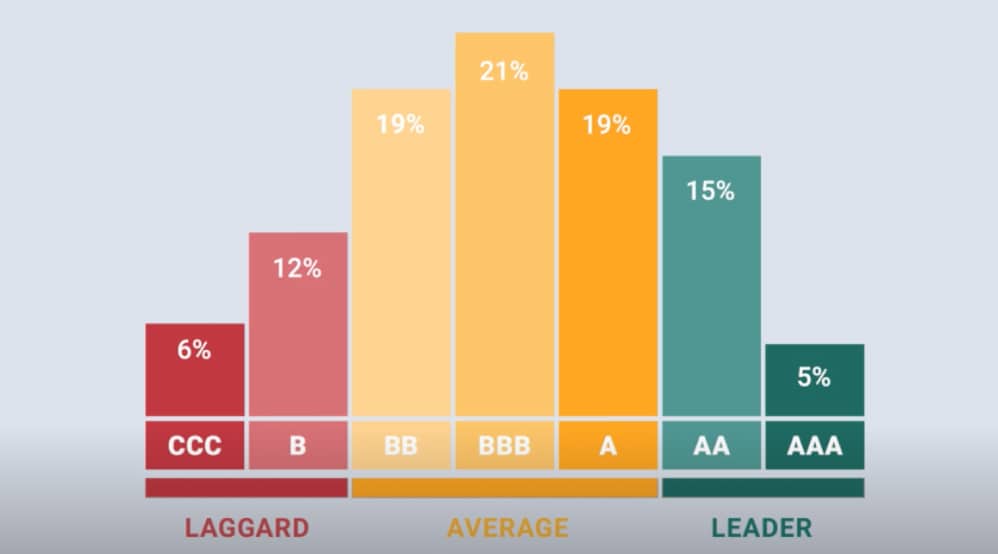

Nello specifico, i criteri ESG consentono di individuare attività connesse ad investimenti responsabili dal punto di vista ambientale, sociale e governativo. Essi non si riguardano soltanto green bond e investimenti mirati alla tutela dell’ambiente, ma coprono l’intero mercato finanziario dal settore immobiliare a quello delle criptovalute. Da una parte i criteri funzionano come linee guida per gli stessi investitori e il loro interesse a vedere la propria attività durare nel tempo. D’altra parte vengono utilizzati da agenzie specializzate che raccolgono dati sia interni all’azienda che esterni, al fine di elaborare una valutazione di sostenibilità riferita a quei determinati investimenti. Una tra queste MSCI, che si occupa anche della valutazione di titoli azionari e obbligazionari, prestiti, fondi comuni, ETF e molto altro. L’agenzia newyorkese opera seguendo tre livelli principali di ESG rating: leader, medio e ritardatario, assegnati alle aziende dopo aver comparato la loro gestione dei rischi a quella delle concorrenti.

L’azienda che vanta un giudizio positivo da parte delle agenzie è un soggetto che si è dimostrato attento agli effetti delle sue attività sull’ambiente e sulla collettività; è sensibile ai temi del cambiamento climatico e dei diritti umani tutelando la meritocrazia, l’inclusività e l’etica retributiva a partire dai luoghi di lavoro. Di certo un arricchimento per l’azienda, un valore aggiunto per la propria vetrina all’interno del contesto della concorrenza.

Cos’è il greenwashing e…

Quando si parla di washing relativamente al mondo dell’informazione, si fa spesso riferimento a notizie e dati che altro non sono se non specifiche manovre di marketing per attirare lo sguardo di una clientela attenta a particolari questioni, dall’ecologismo alle differenze di genere. Si tratterebbe in sostanza di specchi per le allodole. Il greenwashing, tradotto talvolta come ecologismo di facciata, rappresenta uno dei casi più frequenti al giorno d’oggi. L’interesse collettivo verso l’ambientalismo, cresciuto sempre negli ultimi anni a seguito di Trattati e Convegni internazionali, ha reso il greenwashing un nemico oramai vasto e ben nascosto. Il problema si pone soprattutto a livello sociale: data la sua difficile riconoscibilità si incorre spesso nel crearlo senza accorgersene. A tal riguardo diversi Paesi hanno adottato delle guide (scritte dall’agenzia Futerra Sustainability Communications) per una corretta comunicazione allo scopo di scongiurarne la comparsa involontaria.

L’origine del nome risale invece al 1983 dalla mente dell’ambientalista americano Jay Westerveld il quale, durante un soggiorno in hotel, incorre in un caso di finta sostenibilità; un messaggio nel bagno dell’albergo invitava gli ospiti ad appendere l’asciugamano usato così da evitarne il lavaggio con conseguente spreco di acqua e dispersione di detersivi nell’ambiente. Westerveld vi riconobbe un palese tentativo di greewashing, volto semmai ad un mero tornaconto di risparmio dell’albergatore, specie perché in nessun altro luogo erano presenti tracce di sostenibilità ambientale.

…come riconoscerlo

TerraChoice Environmental Marketing Inc, compagnia americana, ha invece il merito di aver stilato la lista di quelli che sono stati definiti come i 7 peccati da greenwashing. I vari punti vengono in aiuto ai consumatori nel valutare la veridicità circa la presunta sostenibilità di un prodotto e nell’individuare i potenziali casi di greenwashing; essi sono:

- Nascondere la verità: attribuire la qualità green ad un prodotto, basandosi solo su una singola caratteristica ed ignorando altri importanti aspetti di impatto ambientale. Si tratta della pratica più ricorrente specialmente nei Paesi anglosassoni.

- Non dimostrare: dichiarare caratteristiche che non sono accompagnate da sufficienti informazioni o da certificati di terze parti.

- Vaghezza: ricorrere ad affermazioni imprecise, poco chiare e fuorvianti per il consumatore.

- False etichette: indurre a credere che un prodotto vanti una determinata certificazione quando in realtà ne è privo.

- Irrilevanza: enfatizzare caratteristiche green sebbene non rilevanti ai fini di una scelta consapevole.

- Scegliere il minore tra due mali: vantare una caratteristica del prodotto che conserva comunque un’impatto ambientale.

- Mentire: tramite l’utilizzo di qualsiasi false affermazioni.

Tipici esempi di Greenwashing

Gran parte dei fenomeni si sono riscontrati nel mercato alimentare. Emblematico il caso Nestlè nel 2019, la quale sosteneva senza alcuna dimostrazione che il proprio cioccolato provenisse da fonti sostenibili. Similmente, nel 2020 Windex viene accusata di promozione di prodotti definiti dall’azienda come non tossici e rispettosi dell’ambiente ma riconosciuti poi come nocivi. Non è da meno il settore automotive, in cui numerose case produttrici, soprattutto negli ultimi anni, hanno subito l’accusa di utilizzare software che falsificassero le emissioni allo scopo di pubblicizzare i veicoli come ecologici. Il greenwashing non risparmia neppure la compensazione del carbonio, praticata da parte delle aziende solitamente più inquinanti, con il nome di offsetting. Nel 2015, la società di Eni ha spinto un programma di riforestazione nello Zambia; secondo l’analisi di Greenpeace la quantità dichiarata di anidride carbonica compensabile (circa 1,5 milioni di tonnellate) era di gran lunga superiore a quella effettivamente raggiungibile.